Célibat

Il était le seigneur du château depuis l’aube qui avait précédé la fondation du domaine. Ce dont il avait hérité, il n’avait nul désir de s’en souvenir.

« Je suis le seigneur du château. Les bois sont à moi, les maisons de terre sont à moi, les champs sont miens et les petites gens qui courbent le dos pour y tracer les sillons et enfouir les graines m’appartiennent, car je suis le seigneur du château. Ce que je fais ici, nul ne le fera après moi. »

Il avait poussé en bataille, avait été élevé dans un buisson de ronces.

« L’enfance est une chimère. L’enfance est un berceau de chagrin. L’enfance est ce lieu qui n’a pas de nom. Si le galop des pensées cherche un refuge, qu’il passe son chemin, car le pays a brûlé. Et sur cette terre brûlée, j’ai posé une chappe de granit, sombre et froide. Un jour, ô oui, un jour je danserai sur cette terre perdue et j’aurai à mon bras la femme qui porte le monde. Je crois alors que tout me reviendra. »

Il était orphelin depuis cinq ans lorsqu’il entra dans sa vingt-deuxième année. L’année qui fut le début de la vie d’homme de Barnabé de Bleumet.

Première

Au plus clair du jour, il arpentait son domaine, juché sur un cheval alezan. A son passage, les femmes baissaient leur visage vers le sol et les hommes ôtaient leur chapeau. Durant des années, il ne connut des femmes que la nuque tendue et les cheveux roulés en chignon.

Un matin d’avril, une très jeune femme du village qui était peut-être sourde, surprise en plein labeur par l’apparition du cavalier, leva les yeux vers lui et offrit son visage éberlué. Il tira sur les rênes. Il contempla le visage et fut attiré par le gouffre de douceur et de candeur qui s’ouvrait devant lui.

Le seigneur prit femme. Il choisit celle-là : une paysanne, sans attraits et sourde. Elle décrivait de ses doigts, désignait du menton, exprimait du regard. Il crut qu’elle voyait au-delà des évidences. Le seigneur se trompa.

Au château, la sourde ouvrit grand les portes des armoires et fouilla avec détermination, à la recherche des trésors qu’elles renfermaient : vaisselle de porcelaine liserée d’or fin, couverts en argent, timbales serties de pierres semi-précieuses, étoffes tissées de soie et de laine. Il y en avait tant et tant qu’elle ouvrait ses yeux de plus en plus grands et poussait à chaque nouvelle découverte un piaillement guttural, semblable à celui des oiseaux de basse-cour. De ses doigts aux ongles rongés, elle caressa chaque objet, comme pour se persuader de leur existence, et ce faisant, sautillait sur place comme une enfant impatiente.

Le soir venu, le seigneur étendit la sourde sur le drap frais de son lit et la déshabilla. Elle ne marqua aucune pudeur. Elle fut aussi habile qu’il était novice. Elle l’enlaça et le guida entre ses cuisses d’un geste précis. Il perdit sa virginité. Le gémissement qu’elle lui consentit était bien en-deçà de ceux qu’avait déclenché la découverte des trésors du château. Il se tourna contre le mur et s’endormit. Au matin, elle avait disparu. Il la chercha pendant plusieurs jours, suivit les couloirs du château, ouvrit chaque porte pour scruter les chambres encombrées de meubles et de tapisseries, poussa le jeu jusqu’à s’agenouiller pour regarder sous les lits, comme lorsqu’on cherche un chaton craintif. Il l’appela en vain, puis l’oublia presque totalement.

Il ne lui resta plus que le souvenir du plaisir bref qu’il avait éprouvé. Il le confondit avec l’envie qu’il avait eue de contempler un visage de femme.

Il en voulut une autre. Il enfourcha son cheval alezan et partit à travers la campagne. C’était un jour de pluie, on n’y voyait rien à moins de deux mètres. La terre était détrempée et glissante, le cheval hésitait, rechignait à avancer. Il s’arrêta devant la taverne et secoua son licol. Il disait non. Le seigneur mit pied à terre et marcha d’un pas lourd jusqu’à la porte, les semelles collées de boue. Il descendit deux marches et entra dans la salle. Il ne parvenait pas à distinguer les visages qui se tournaient vers lui dans l’obscurité. Il s’assit à la table la plus proche et ôta son chapeau ruisselant. Les cheveux plaqués le long de ses joues donnaient l’impression qu’il arborait une barbe sombre. Les conversations reprirent dans un murmure qui se mêlait au tapotement de la pluie. La porte était restée ouverte, mais il ne faisait pas froid pour autant. Une silhouette claire posa devant lui une choppe en grès. Il but. La bière était tiède et amère, il en aima le goût et soupira longuement. D’un demi-geste, il en commanda une autre qu’il but goulument, puis une autre. Bientôt il fut saoul et entraina l’assemblée dans le récit féroce et drôle de sa nuit de noces. Les hommes riaient, tapaient du plat de la main contre leur cuisse, racontant à leur tour leurs expériences malheureuses, surenchérissaient ; mais aucun récit ne dépassa en ridicule la déconvenue du seigneur. Un châtelain voisin offrit sa fille pour remplacer l’épouse évanouie. Ils trinquèrent, grès contre grès, pour sceller leur accord.

Seconde

Tandis qu’il l’attendait derrière les hautes fenêtres de son château, l’espoir gonfla ses poumons et vint heurter les contours de son cœur. Il l’aimait avant même de la connaître. Il avait le cerveau embrumé et la langue pâteuse, un arrière-goût de houblon gisait au fond sa langue, ses yeux piquaient un peu. Il s’allongea un instant pour alléger le poids de son crâne. Le sommeil le surprit et suspendit l’attente. Ronflait-il ? Probablement.

Un ronflement de bête, un ronflement de brute. C’est ce que pensa la jeune fille qui fut introduite dans le salon, tendant l’oreille vers le bruit embarrassant qui provenait de la porte restée grande ouverte sur la chambre. Elle n’osa pas s’asseoir, resta debout au milieu de la pièce. Ainsi, mon père m’offre en mariage à un rustre, pensa-t-elle, tremblante. Elle ne se tenait pas très bien, avait le dos rond. Elle remarqua le raffinement qui l’entourait et se redressa un peu ; rassérénée, elle avança en silence jusqu’au seuil de la chambre. Le seigneur était étendu sur le dos, jambes et bras écartés, en travers du lit. Elle n’avait jamais vu d’homme aussi grand et massif. Une bête. C’était une bête énorme, un ours qui allait la broyer sous son poids. De ça, elle était sûre, elle en était certaine, s’il ne la dévorait pas, il allait l’écraser. Comment son père pouvait-il oser ? Fallait-il qu’il la déteste à ce point ? Elle poussa un gémissement. Le seigneur ouvrit les yeux d’un coup et se leva d’un bond, sauta au pied du lit et fit trembler la pièce. La jeune fille fit un pas en arrière, la main posée sur sa bouche traitresse d’où s’était échappé l’accablant gémissement. Il avança vers elle tandis qu’elle reculait, dans un morne tango, pas à pas jusqu’à la fenêtre. Lorsqu’elle y fut adossée, il lui saisit la main qu’elle tenait encore devant sa bouche et dit : Laissez-moi contempler votre visage. Ô gouffre de douceur, ô regard immense tendu vers lui seul. Il serra un peu plus la main qu’il tenait. Elle tremblait de tout son corps.

« Je suis le seigneur du château. Je suis Barnabé de Bleumet. ». Elle inclina la tête, soumise et tremblante. « Vous êtes l’homme auquel mon père m’a donnée. » articula-t-elle avec difficulté. La pauvre fille ne pouvait s’empêcher de trembler. Il tenait toujours sa main dans la sienne et la pression qu’il exerçait sur ses doigts l’empêchait de respirer librement. Elle priait intérieurement pour qu’il la lâche, pour qu’il s’éloigne d’elle, ne serait-ce que d’un pas, qu’enfin elle puisse ne plus sentir sur son front la tiédeur de son souffle. A cette distance si réduite entre eux deux, elle percevait l’odeur de sa peau : une odeur de terre, de cuir et de rouille, une odeur qui la rebutait. Pour rien au monde elle n’aurait toléré que cette odeur se mêle à la sienne. Elle, elle sentait la poudre de talc, l’amande fraiche et le sucre caramélisé.

Le soir de leur mariage, il la rejoignit dans la chambre. Elle était assise au bord du lit, les mains jointes pressées entre ses cuisses serrées. Elle était un agneau qu’on mène au billot. Il s’assit à son côté, creusant de son poids le matelas. Elle bascula involontairement contre le corps massif et trembla de plus bel. Il puisa en lui une tendresse qui lui était inconnue et l’enlaça. Ils restèrent ainsi durant un temps qui leur sembla assez long, et au bout duquel Barnabé de Bleumet se leva et quitta la chambre à reculons. La jeune épousée s’endormit, éreintée d’avoir tant tremblé.

Le soir suivant, elle consentit à s’allonger auprès de lui et scruta le plafond intensément. Il prit sa main dans la sienne et s’endormit. Ses terribles ronflements la maintinrent éveillée jusqu’au petit matin.

Une autre nuit encore, alors qu’elle avait eu pour lui son premier geste tendre, il s’allongea sur elle. Elle fut surprise de n’être pas broyée, mais tremblait si fort qu’il ne put la pénétrer.

La fois suivante, elle avait conçu du désir, mais elle fut incommodée par son souffle tiède et détourna la tête. Il fut blessé par ce réflexe de dégoût et s’éloigna d’elle.

Un mois passa. Ils étaient allongés, nus l’un contre l’autre, il l’attira à lui, elle ne tremblait pas, ne détourna pas le visage lorsqu’il appliqua ses lèvres contre les siennes. Il écarta doucement ses cuisses et guida son pénis jusqu’à l’entrée du vagin, mais ne put y entrer, tellement elle était serrée. Il soupira, retomba sur le côté et contempla le plafond dont il connaissait désormais chaque détail.

Au bout de la centième nuit, la jeune épouse dont le regard trahissait un certain découragement, s’agenouilla sur le lit, prit les mains du seigneur entre les siennes et déclara : « Je vous supplie à genoux de me renvoyer chez mon père. Nous n’avons pas consommé notre mariage, je puis encore espérer entrer au couvent ou épouser un timide jeune homme. Par pitié, mon seigneur, rendez à mon père ce qu’il vous a si généreusement donné. ».

Le seigneur se résigna. Le lendemain à la même heure, elle était partie.

Il glissa dans une oisiveté mélancolique, préféra les longues marches à travers les bois au galop de son cheval. Il contempla les vallées qui entouraient son château. Il s’approcha des falaises pour en scruter le vide. Il laissa la pluie ruisseler sur son visage et apprit du ciel bien des secrets. Il fut heureux, enfin, d’être libéré de la frayeur, du dégoût et de la pitié qu’il avait inspirés à la jeune épousée.

Troisième

Un matin, alors qu’il s’était aventuré à pied vers l’est, par-delà le pré où paissait le bétail, Barnabé de Bleumet eut un accident. Un cavalier dont le cheval s’était emballé déboucha à la croisée d’un chemin et le heurta si violemment qu’il tomba. Il reçut un coup de sabot sur la joue droite et demeura inconscient sur le bord du chemin. « Ne mourez pas, je vous en prie, ne mourez pas ! » criait une voix à son oreille lorsqu’il revint à lui. Une femme vêtue de nuit était agenouillée à son côté et l’éventait avec un gant. Barnabé de Bleumet sourit, il n’avait pas l’intention de mourir. « Dieu soit loué, vous êtes vivant ! Pardonnez-moi, mon cheval est devenu fou. Maintenant, il est calmé. Venez, je vous raccompagne. Où habitez-vous ? ». La femme était très belle, portait une robe compliquée et des bijoux délicats.

« Je suis le seigneur du château. » répondit Barnabé de Bleumet en désignant les tours qui se détachaient du ciel dans le lointain. La femme vêtue de nuit marqua un moment de surprise puis approcha son visage de la joue endolorie de l’homme massif étendu à ses genoux. « Souffrez-vous beaucoup ? » demanda-t-elle. Le seigneur avait l’impression qu’un feu lui dévorait le visage, mais il prétendit ne pas, et se leva.

Ils marchèrent côte à côte, le cheval les suivait docilement. Elle était veuve, lui dit-elle, d’un homme qui avait eu toutes les bontés et lui avait offert son comptant d’amour. « Vous reste-t-il un peu de ce pain blanc que vous avez mangé jadis ? » voulut savoir Barnabé de Bleumet. Elle répondit qu’elle était rassasiée et pouvait vivre en paix. Il l’envia. Il portait toujours en lui un désir qui le rongeait.

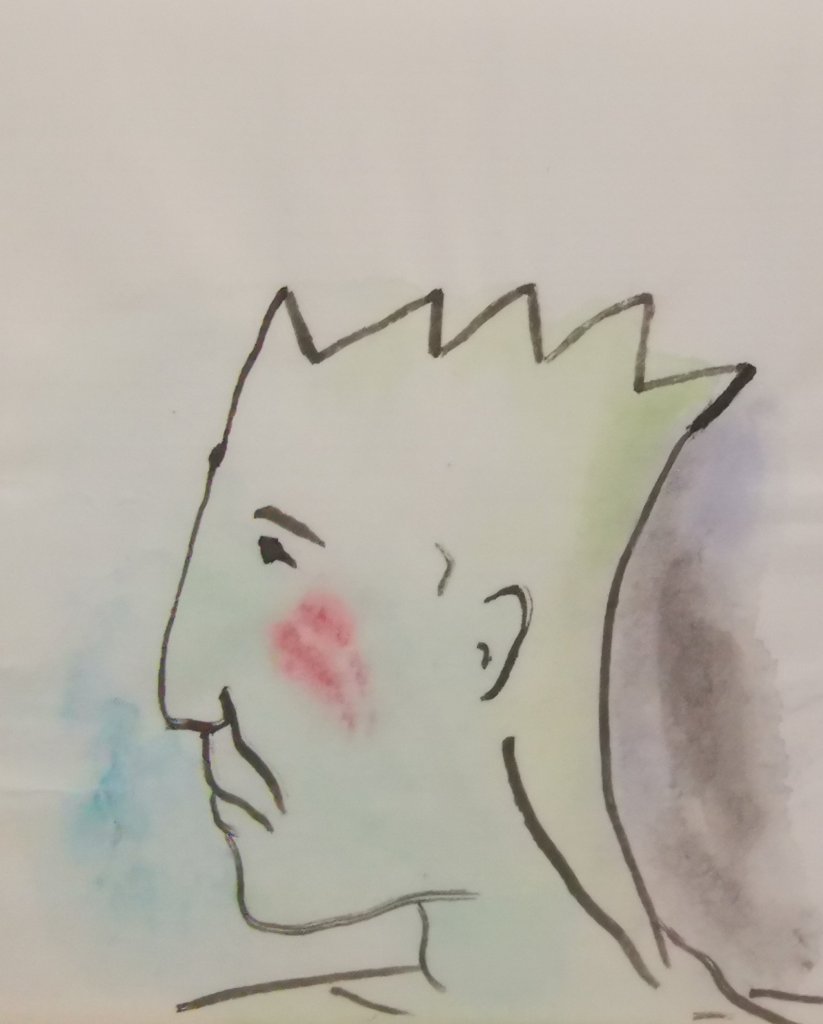

Lorsqu’ils arrivèrent au château un peu après midi, tout le bas du visage de Barnabé de Bleumet était devenu bleu. Il s’assit dans un fauteuil, laissa de côté toute hospitalité pour se dévouer à la douleur. Il ferma les yeux. Elle partit à la recherche d’un linge mouillé d’eau glacée puis revint. Elle s’arrêta au seuil de la pièce, observa le profil qu’offrait le seigneur en contre-jour. A cinq pas de lui, on pouvait croire qu’il portait une barbe, et que cette barbe était bleue. Elle marcha à sa portée, lui tendit le linge, mais le seigneur semblait si las, soudain, qu’elle le pria de s’allonger. Il gagna péniblement sa chambre. Elle tira une chaise contre le lit et veilla sur lui.

Elle envoya chercher quelques affaires et s’installa dans la chambre voisine. A l’exception des courtes pauses consacrées à sa toilette, elle passait tout son temps auprès de Barnabé, à essayer de décrypter les phrases incompréhensibles qu’il mâchouillait dans son sommeil. Au bout de trois jours, il sortit de son lit et assura à la Veuve qu’il était complètement rétabli. L’hématome d’un bleu lumineux le contredisait. La Veuve partit dans un grand éclat de rire et répondit qu’elle restait tant qu’il porterait sa drôle de barbe bleue.

Elle prit l’habitude de le nommer Barbe Bleue, même après qu’une invraisemblable palette de couleurs succéda au bleu, elle continua de l’appeler ainsi, avec beaucoup de tendresse. Un soir, au moment du souper, elle réalisa à la lueur des bougies, que la parenthèse s’était refermée. « Vous êtes guéri à présent. » dit-elle la voix cernée de larmes. « Une partie de moi restera bleue à jamais. » répondit Barnabé. Ils renoncèrent à se séparer. La Veuve conserva sa chambre de convenance, mais chaque nuit elle rejoignait Barnabé dans son lit. Elle était de dix ans son aînée, elle était veuve, n’avait jamais imaginé s’ouvrir à un autre homme que son regretté mari. Pourtant chaque nuit, elle se jetait dans les bras de Barnabé, comme si sa vie en dépendait.

Elle lui enseigna les mondanités. Il découvrit qu’il savait être heureux au milieu des bavardages futiles et des bruissements de robes. Il apprécia les vins subtils bus en érudite compagnie. Il constata, étonné, que les plus hautes affaires se nouent au fil d’un repas savamment orchestré, que mises en bouches et mignardises sont de redoutables stratèges et flattent le palais sans abaisser l’esprit. Il apprécia l’atmosphère qui subsiste encore après le départ des invités, lorsque le silence semble avoir éclaté comme une bulle au milieu du salon.

Elle le guida vers d’intimes plaisirs, le confia le Secret des femmes. Il goûta au mérite de triompher sans gloire.

Certains jours, la Veuve se tenait isolée, sombrait dans une mélancolie qu’elle couvait jalousement et dont elle ne souhaitait être détournée. Barnabé la laissait tranquille, mais il lui reprochait parfois, à mots couverts, d’en aimer un autre, fut-il mort.

Un mercredi de juin, elle s’enferma dans sa chambre, tira les rideaux, alluma quelques bougies et honora la mémoire de son époux. Cinq ans avaient passés, jour pour jour, depuis son terrible accident. Barnabé fit les cent pas devant la porte fermée. La jalousie le piquait. Il s’assit par terre, dans le couloir et attendit. Il manqua de tomber en arrière lorsqu’elle ouvrit la porte dans un mouvement brusque : tout ce temps, elle avait senti sa présence, sa jalousie, sa colère. Alors qu’elle lui avait tant donné, alors qu’elle s’était dévouée à lui, il s’octroyait le droit de la priver de ses souvenirs, d’effacer la vie qu’elle avait menée avant lui, alors que cette vie lui avait tant apporté. « Vous n’aimez pas, Barnabé, vous possédez. Et ça n’est pas la même chose. ». Il baissa la tête et contempla la géométrie parfaite du parquet Versailles qui s’étendait sous ses pieds. Constatant que chaque chemin mène à une impasse, il éprouva de la difficulté à respirer. « Je vous quitte, Barnabé, je rentre chez moi où je pourrai librement apprécier le chemin que j’ai parcouru. ». Une grimace de douleur tordit le visage du seigneur. La Veuve le regarda. « Il me semble à présent que nous avons le même âge et qu’un peu de mon sang coule dans vos veines. Vous comprendrez enfin de quoi est faite cette vie. Poursuivez mon seigneur votre règne inutile et apprenez qu’aucun espoir n’est vain, tant qu’il nous porte. ».

Elle n’accepta aucune excuse et quitta le château.

Quatrième

Il était avide de tout ce que la Veuve lui avait révélé. Elle avait fait entrer le monde dans son château et il avait le désir que le monde y demeure. Il organisa des dîners et des fêtes somptueuses, sa compagnie était des plus recherchées, sa réputation dépassa les frontières de sa province. Il était devenu raffiné et courtois. La Veuve l’avait élevé, elle avait fait de lui un meilleur homme. De ça, il lui était reconnaissant, mais elle lui manquait. Il avait la nostalgie de leur intimité. Il craignait que sa peau ne soit plus jamais caressée, que plus jamais une main ne remonte le long de sa colonne vertébrale, qu’une bouche n’embrasse son ventre ou la peau tellement fine du haut de sa cuisse. Les territoires qu’elle avait découverts sur son corps, il redoutait de les avoir perdus à jamais.

Il fit venir la Grande Catin, une femme que les hommes révéraient pour l’étendue de ses talents, et que les épouses dénigraient pour la même raison. Le carrosse entra dans la cour du château au petit matin, alors que le brouillard n’était pas encore dissipé. Elle posa sur le pavé un pied bien assuré et marcha d’un pas de reine jusqu’à la porte d’entrée où il l’attendait. Elle demanda à voir le maître. « Je suis le seigneur du château. » répondit Barnabé. « Je suis Barnabé de Bleumet. ». Il s’inclina pour la saluer, elle sourit du coin des lèvres. Les hommes et leur galanterie de façade, les hommes et leurs cabotinages, comme elle s’en moquait !

Il offrit une tasse de thé qu’elle accepta et but sans plaisir. Il s’enquit de son voyage, elle répondit qu’il avait été plaisant, que la campagne était fort belle. Il s’enquit de sa santé, elle le rassura. Il s’enquit du prix, elle parcourut la pièce du regard et annonça un tarif au-dessus de sa moyenne habituelle. Il lui ôta des mains la tasse de thé et la reposa sur la soucoupe. « La chambre est par ici, je vous prie. ».

La Grande Catin tenait son surnom de sa taille hors du commun et de sa condition. Sa haute stature lui conférait une élégance qui n’était pas à la portée des femmes ordinaires, c’est-à-dire de taille moyenne. Elle regardait les hommes de haut, mais prenait grand plaisir à s’abaisser, se mettre à quatre pattes ou à croupetons.

Elle se déshabilla dans la lumière du jour, Barnabé tira les rideaux et l’envisagea dans l’obscurité. Elle s’approcha de lui, posa ses longues mains sur ses cuisses et lui tendit ses seins. Il ferma les yeux, reconstitua mentalement les caresses de la Veuve, l’odeur de la Veuve, le souffle de la Veuve. Il demanda à la Grande Catin de l’appeler Barbe Bleue. Elle susurra le surnom dans le creux de son oreille, sillonna de la pointe de la langue le pavillon, suçota le lobe, répéta le surnom maintes fois, jusqu’à ce qu’elle sente le désir de Barbe Bleue se dresser contre sa cuisse. Elle maquilla son soupir de soulagement en roucoulement et le glissa en elle. Elle le félicita, l’encouragea. « Barbe Bleue, mon cher Barbe Bleue. » murmurait-elle tandis qu’il fermait obstinément les yeux, refusant de contempler la très belle femme qu’elle était en réalité. « Mon magnifique, mon beau Barbe Bleue. ». Elle lui extirpa sa jouissance et se défit de lui. Il reposa sa tête sur l’oreiller et éclata de rire. Ce furent sa gloire et son mérite, il triompha amèrement.

A chaque nouvelle visite, la Grande Catin montait son prix. Elle espérait ainsi dissuader le seigneur de recourir à ses talents. Elle maudissait le long trajet qui la menait jusqu’au château, elle exécrait l’obscurité de la chambre, haïssait le surnom qu’elle se forçait à prononcer. L’homme n’était pas désagréable, mais il l’humiliait chaque fois, à la prendre pour une autre. Elle était joueuse, mais pas sur le terrain de la pitié.

Le seigneur était riche, le prix importait peu. Il s’amusait intérieurement des stratagèmes dont elle usait pour acheter sa dignité. Mais il se trompait : l’argent versé permettait à peine à la Grande Catin de le respecter.

Un matin, il eut beau lui empoigner les fesses et serrer sa taille entre ses mains, presser son sein contre sa bouche, il ne sentit rien. Ce corps immense, il pouvait le tenir, le caresser, le lécher, mais il ne sentait plus rien. Il s’interrompit. « Nos peaux ne se parlent pas. » dit-il. Elle le railla et se leva. Elle était vraiment très grande.

Il rabattit le drap sur son pénis débandé et regarda la Grande Catin se rhabiller avec des gestes lents. Il la trouva belle, quoiqu’un peu fanée. Celle-là ne compte pas, se dit-il.

Il voulut baisser le prix : cette fois, il n’avait pas joui. Il désirait payer seulement la moitié. Elle protesta vivement puis finit pas céder. La moitié, c’était déjà deux fois plus que pour les autres. Elle quitta le château.

Pour se venger de lui, la Grande Catin répandit le surnom de Barbe Bleue.

Cinquième et sixième mêlées

Quelque chose dans le bruissement du monde révolutionne et lui échappe : une maladresse ? Voilà qu’on parle sur son chemin, chacun de ses pas fait claquer un cancan. Barbe Bleue croque les femmes, raconte-t-on, comme des petits pains au lait. Les femmes le jaugent, les jeunes filles rougissent. A force de rougir en face de Barbe Bleue, on vire violette : ainsi entra Violette dans sa vie.

Il ne la vit pas au premier regard, contrairement à ce que raconte le conte.

Il commença par ne pas la voir. Le salon était bondé. Des grappes d’invités excités s’entremêlaient, gloussaient et s’exclamaient.

Il descendit l’escalier majestueux et les conversations se suspendirent à mesure que les visages se tournaient vers lui. L’homme était impressionnant : grand, les épaules larges, il se tenait droit et portait sur son monde un regard bienveillant. Contrairement à ce que raconte le conte, il ne méprisait personne, il témoignait d’un grand respect, y compris pour les moins fortunés.

Il naviguait d’un groupe à l’autre, se laissait porter par le mouvement hasardeux des danses de salon, échangeait des banalités, saisissait des bribes de conversation qu’il ponctuait d’un mot d’esprit.

D’abord il ne la vit pas. Il porta distraitement à ses lèvres la main gantée de la jeune femme qui venait de lui être présentée. Violette de Montrouge sourit à Barnabé de Bleumet et le hasard entre eux fut une équation presque parfaite.

Ils se découvrirent mille affinités et des aspirations similaires. La date du mariage fut bientôt fixée. On murmurait déjà qu’il s’agissait du septième mariage de Barnabé de Bleumet, mais les gens comptaient mal et se trompaient sans cesse.

Durant les trois mois qui précédèrent la noce, Violette attendit patiemment et observa de loin. Barnabé était bel homme, il avait l’assurance et l’envergure du seigneur qu’il était, il avait de l’esprit et même une pointe d’humour. Elle l’observait tout en se posant à longueur de journée les mêmes questions. Vais-je aimer son odeur ? Vais-je aimer la texture de sa peau ? Quel sera le goût de sa langue sur la mienne ? Et si nos dents se heurtent ? S’il sourit bêtement après m’avoir embrassée ? S’il dit de méchantes paroles pendant l’amour ?

Dans un monde idéal, Violette aurait souhaité qu’aucune réalité ne vienne contredire le parfait mari qu’elle avait inventé.

La veille du mariage fut une noyade, les questions la submergeaient, le souffle lui manquait. Vais-je aimer son odeur ? Vais-je aimer sa peau ? Me fera-t-il du mal ? Quelle prison sera ce mariage si je ne l’aime pas ? Elle se tordait les mains, gémissait à genoux sur le parquet de sa chambre de jeune fille. Oui, elle voulait l’épouser, mais elle savait si peu de lui. Dans la pénombre, osant à peine bouger, sa sœur de lait qui était devenue sa servante au mépris de leurs souvenirs d’enfance, l’observait en silence. Elle avait toujours entendu les phrases de Violette avant qu’elle ne les prononce, elle était capable d’anticiper chacun de ses gestes, aussi savait-elle déjà ce qui allait être dit, ce qui allait être fait, et quelle serait la suite.

Elles se ressemblaient, la seule vraie différence entre elles, différence qui les rendait incomparable, siégeait dans le regard : dans celui de la servante, il y avait de la résignation.

« Viens là, que je vaporise dans ton cou un peu de mon parfum. Ne bouge pas ! Je vais brosser tes cheveux. Demain, tu restes auprès de moi. Je l’épouse, mais tu passeras la nuit dans son lit. Je serai là, tout près. Je serai ta servante et tu seras la femme. »

Le lendemain matin, Violette de Montrouge revêtit sa belle robe de mariée et épousa Barnabé de Bleumet.

La nuit venue, l’épouse et la servante échangèrent leur rôle. Violette se cacha derrière le rideau de l’alcôve et observa la scène qui se jouait dans la chambre nuptiale. Elle les distinguait, intimement enlacés, peau contre peau, parlant tout bas. L’obscurité amplifiait leurs soupirs, étirait le temps, aggravait leurs serments. Puis ce fut le silence, puis ce fut le matin. Violette s’approcha du lit et chassa la servante d’entre les draps tièdes. Elle reprit sa place, guetta les premiers signes d’éveil et dès que Barnabé ouvrit l’œil, elle bondit hors du lit en direction du cabinet de toilette.

Au déjeuner, profitant que Barnabé réglait quelque affaire importante, Violette posa mille questions à la servante. Elle voulait tous les détails : transpirait-il ? Sa peau était-elle douce, humide, rugueuse, pileuse ? Avait-il une haleine agréable ? Elle voulut connaître la longueur de sa verge. La servante ne sut pas répondre, elle restait évasive. Violette lui ordonna de passer une nuit supplémentaire avec le seigneur et d’apporter des réponses claires le lendemain.

Elle trouva le lendemain une autre question, puis d’autres encore les jours suivants. Ce furent les ongles (leur longueur, leur forme), le poids (l’écrasait-il ?), ce qui avait provoqué ses gémissements (s’agissait-il d’une caresse particulière ?), l’odeur de son époux la préoccupait beaucoup. Cinq nuits passèrent, durant lesquelles la servante et Barnabé consommèrent avec application le mariage. Cinq nuits durant lesquelles Violette resta à l’affût du moindre soupir, nourrissant son imagination de scènes tantôt abominables, tantôt voluptueuses.

Au matin de la cinquième nuit, Barnabé se réveilla brusquement. Sa femme dormait tout contre lui, un bras posé sur le ventre. Il sourit. Le bonheur était un soleil qui s’était levé dans son cœur et éclairait sa vie. Le monde lui était rendu, comme il l’avait prédit au début du conte.

Il serra Violette dans ses bras et l’embrassa sur le front pour la réveiller. Elle leva son visage vers lui. Il vit son tendre sourire, il vit ses yeux profonds, il vit ce regard résigné, il vit l’ignoble supercherie.

Il hurla sa rage, hurla sa déception, hurla son chagrin, hurla son désarroi, hurla cette blessure indicible de n’avoir pas su déceler l’imposture, d’avoir été roulé. Deux femmes s’étaient jouées de lui, l’avaient trompé, l’avaient poussé à se tromper.

Il les chassa toutes les deux.

Septième

Durant les sept années qui suivirent, Barbe Bleue se retira du monde. Il ne voulut plus d’amour dans sa vie. Il adopta un chat gris qu’il appela Grain.

Souvent, le chat gris sautait sur son ventre, enfonçait ses griffes dans sa chemise et pétrissait son torse en ronronnant. La pointe des griffes piquait sa peau, Barbe Bleue glissait ses doigts dans les poils gris de Grain et savourait son douloureux plaisir.

Il menait une vie tranquille, ne désirait rien.

On racontait encore qu’il avait épousé sept femmes, mais on contait mal. On le disait maudit et on se trompait peu.

Au terme de la septième année, une femme qui visitait la région fut surprise par l’orage et demanda refuge au château.

« C’est moi. J’arrive. Ma robe est très froissée car j’ai beaucoup voyagé. Le destin est une farce qui frappe à la porte un soir d’orage. Je vois cet homme très beau qui se tient devant moi. Il porte dans ses bras un chat dont le poil ébouriffé semble irrésistiblement doux. Je demande la permission de le caresser et l’homme me l’accorde. Sa voix est grave, très enrouée. J’entends dans le lointain du couloir le balancier d’une pendule qui égraine les secondes. Il m’invite à m’approcher du feu. Il ne parle pas, je ne dis rien. A la lumière des flammes, je constate que ma robe est déchirée et tachée de boue. J’espère qu’il ne le remarque pas.

Il m’offre l’hospitalité pour la nuit et j’accepte. Il est déjà trop tard pour rebrousser chemin, d’ailleurs il n’y a plus de chemin, je suis arrivée.

Quelques heures passent. Il ne dit rien de lui, je ne dis rien de moi. Je suis toutes les autres femmes réunies, mais je ne le sais pas encore. Nous laissons derrière nous nos vies passées, de peur qu’elles ne dérangent. La moindre faille serait un précipice.

La pluie ne cesse pas, je reste plusieurs jours.

Nos conversations s’étoffent, nous consentons quelques indices. A tour de rôle, chacun donne à l’autre une clé qui ouvre une porte. Derrière chaque porte se cache un souvenir, des bribes de jeunesse, des éclats d’enfance. Nous rions souvent. Après plusieurs semaines, je le questionne au sujet de ses femmes dont on raconte qu’elles ont été sept. Son visage se ferme, il devient sombre, presque bleu. Il refuse d’en parler, il n’y a rien à en dire.

La clé qui ferme la porte de ses amours capte sans arrêt mon regard. Il la tient accrochée autour de son cou et se balance devant son cœur. Elle lui serre la gorge et brise sa voix. Il répète qu’il n’y a rien à en dire, ce qui signifie très exactement le contraire.

Je vais voler cette clé. Ce soir, je descends à la cave et prélève dans sa réserve une précieuse bouteille. Je verse à Barnabé un verre plein, à la limite des convenances. La robe est rouge comme le sang. Je lui dis que la robe est rouge comme le sang. Je lui dis que le conte raconte que ses sept femmes ont disparu. Je lui avoue en avoir compté six et être terrorisée à l’idée d’être la septième. Le conte ne peut pas dire vrai, n’est-ce pas ?

Barnabé se redresse, il me regarde et comprend deux choses en même temps. Deux choses contradictoires qui sont en train de danser sous ses yeux, comme pour le narguer. L’espoir et la détresse se mêlent, s’affrontent, se rompent en lui. Il pleure, d’abord silencieusement. Puis il pleure son chagrin issu du gouffre, sa chimère d’enfance et toutes ses piteuses aventures. Il dit qu’il est incapable d’aimer, incapable d’être aimé, depuis le premier jour. Il me demande, me supplie de partir, de le laisser, parce qu’il a atteint sa limite. Il dit : j’ai atteint ma limite.

Pareil au cheval alezan qui refusait d’avancer sous la pluie, il refuse d’aller plus loin. Je m’arrête là. Il n’y a pas de suite. Le conte est fini.

C’est le moment de l’histoire que je préfère. Je prends ses mains dans les miennes, je le regarde dans les yeux et lui demande : Ame, ma chère âme, ne crois-tu rien tenir ?

Un rayon de soleil entre en biseau et fait poudroyer l’air autour de nos pieds. Il me regarde et comprend enfin que je vais porter le monde. »

FIN