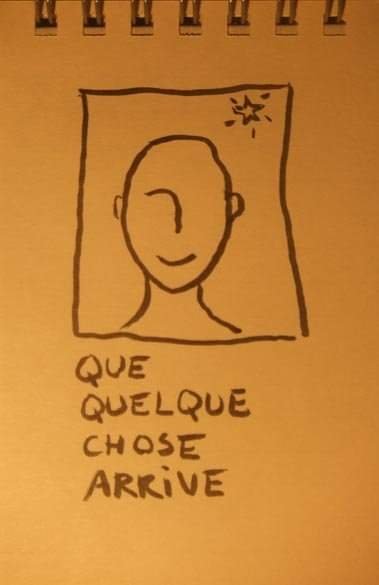

Dans le flux continu des informations qui se déversent sur nous, il faudrait être très attentif pour remarquer les silences, et plus encore les sourdines.

Il faudrait s’attarder dans ces espaces clairs, vagabonder dans les pages blanches qui ouvrent et referment les livres. Rester là, simplement. Prêter l’oreille à la pause, imposer un rythme tellement étiré qu’on se rêverait au ralenti, dans un monde en gestation.

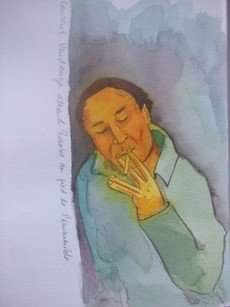

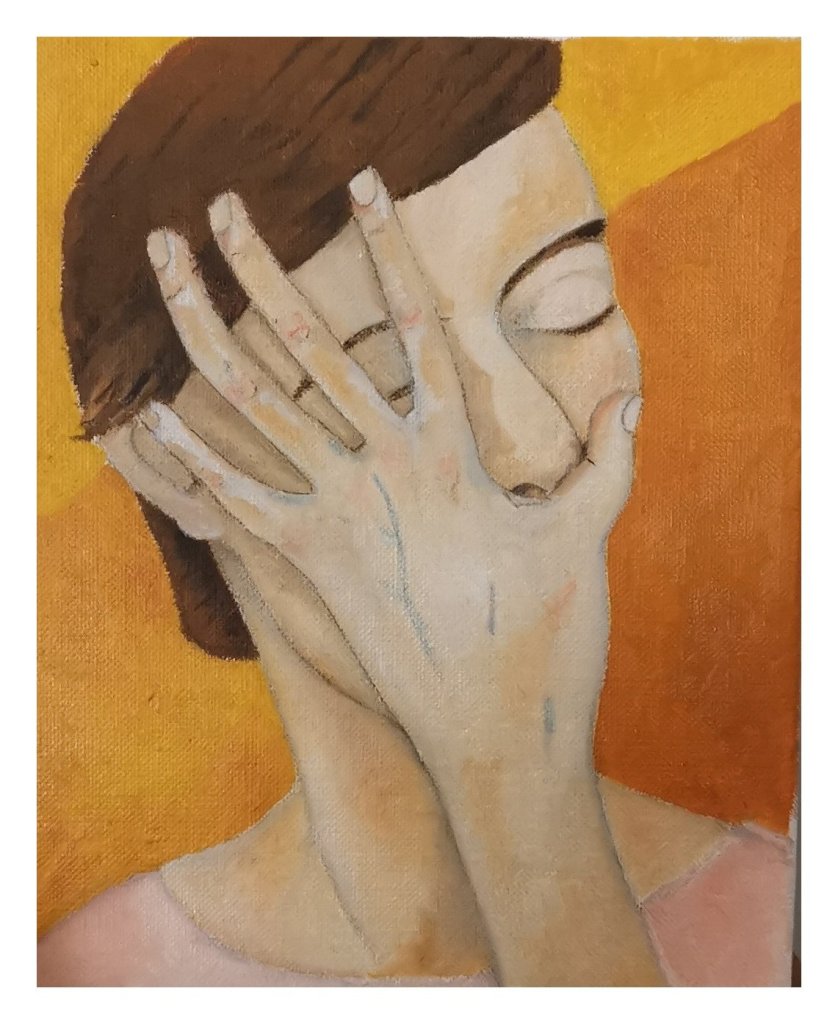

Ainsi donc, j’ai laissé de côté mon papier chiffon, mon vieux verre d’eau et ma boîte d’aquarelle (je vais pouvoir la léguer à mes arrière-petits-enfants si j’ai un jour des petits-enfants). Dessiner à l’aquarelle ne m’a jamais envoûtée. J’ai retrouvé mes tubes d’huile avec une réelle jubilation. Ces retrouvailles avec la toile sont une histoire d’espace, encore et toujours une histoire d’espace et de respiration.

L’huile c’est ma matière. Je manque de murs, mais rien de grave. Seulement pour illustrer un texte, gribouiller une idée qui passe, faire un jeu de mot en image, vite fait… l’huile est moins adaptée. L’huile réclame du temps. Du temps. Du temps.

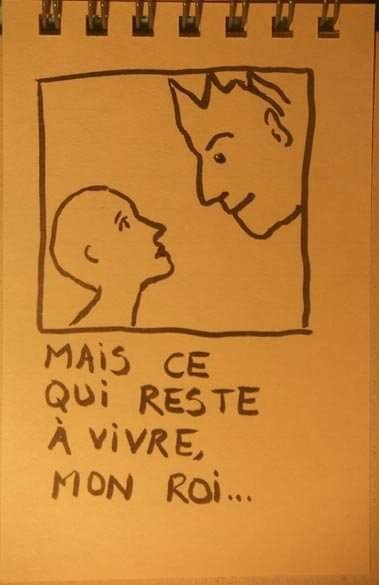

Cet après-midi, j’ai ressorti mon bloc de papier et tout le tralala, rien que pour vous raconter que cette année, en 2022, ma vie a changé : je suis à la fois la plus âgée et la plus petite de la famille.

Voilà.

J’ai toujours été la plus âgée. La nouveauté, c’est que cette année, je suis la plus petite. Pour longtemps. Je suis également la seule femme. Je suis une espèce d’exception à moi toute seule (j’ai probablement été adoptée).

Peindre, écrire, dessiner, ce sont des activités d’artisan et de croyant. Pour entretenir le geste, il faudrait pratiquer chaque jour. C’est à nouveau une histoire d’espace.

J’ai pas mal repoussé le moment de m’asseoir avec tout mon matériel. Mes mains avaient de trac. Je ne savais plus comment m’y prendre. N’ayant jamais été satisfaite du résultat, je démarre toujours en me disant que ça va être bof. Pas comme j’aimerais. Et puis mon stylo est rouillé, ma main est rouillée, mes couleurs sont sales, le grain est trop gros. Et j’y vais quand même. Je fais avec la contrainte, parce que c’est aussi ça mon truc : adopter les contraintes. Le résultat est toujours inattendu (et c’est pareil pour l’huile, pareil pour l’écriture, pareil pour le dessin). C’est comme un inconscient qui s’incarne, qui vient s’asseoir en face de moi. Alors je l’observe avec indulgence. Je prête l’oreille à son silence.

Pendant les silences, les enfants grandissent et les adultes s’apaisent.